【健康科普讲堂】刘洋:孕期心慌气短别大意,可能是围产期心肌病在“敲门”

健康大河南讯:(文│原阳县人民医院 心血管内科二病区 副主任医师 刘洋)刚怀孕7个月的王女士最近总觉得不对劲,原本散步半小时轻轻松松,现在走几步就喘得厉害,晚上躺平睡觉还会胸闷气短,必须垫着两个枕头才能勉强入睡。她以为是孕晚期肚子太大压迫所致,直到产检时医生听出心脏杂音,做了超声检查后,被诊断为 “围产期心肌病”,这个陌生的病名让她瞬间慌了神。

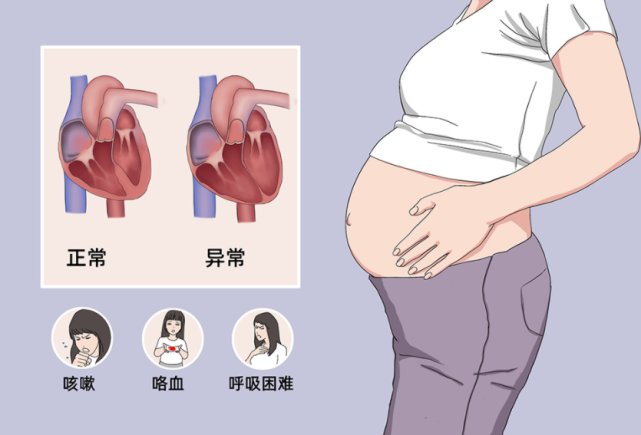

围产期心肌病是一种发生在怀孕最后3个月或产后6个月内的特殊心脏病,专门 “盯上” 孕期和产后的妈妈们。它就像一颗突然出现的 “定时炸弹”,轻则让人胸闷乏力,重则可能引发心力衰竭,威胁母婴安全。近年来,随着二胎、三胎政策的放开,这类病例也渐渐多了起来,值得每一位准妈妈和新妈妈警惕。

一、身体发出的 “求救信号”:这些症状别当小事

怀孕后身体负担加重,出现疲劳、气短似乎很常见,但围产期心肌病的症状往往更“顽固”。典型表现包括:稍微活动就心慌气喘,休息后也很难缓解;晚上睡觉时不能平躺,必须垫高上半身,否则会觉得胸口像压了块石头;脚踝、小腿出现不明原因的水肿,按压后会留下一个小坑;有些妈妈还会出现咳嗽、头晕、心跳加快等症状。

需要特别注意的是,这些症状和普通孕晚期不适的区别在于“进行性加重”。比如原本能爬三楼,一周后爬一楼都困难;或者水肿从脚踝蔓延到大腿,甚至出现腹水、胸水。如果出现这些情况,千万别硬扛,及时告诉医生做进一步检查。

二、医生如何揪出这个 “隐形杀手”

诊断围产期心肌病,医生通常会结合症状、检查结果“层层排查”。首先会询问症状出现的时间、变化情况,以及是否有高血压、孕期糖尿病等基础病。然后通过以下检查辅助判断:

心脏超声:这是最关键的检查,能直观看到心脏的大小和功能。患病后心脏会像被吹大的气球一样扩大,心肌收缩力明显减弱,就像失去弹性的皮球,无法有力地泵血。

心电图:可能会出现心跳节律异常,比如房颤、早搏等,帮助医生排除其他心脏问题。

血液检查:通过检测心肌酶、脑钠肽等指标,判断心脏受损程度和心功能状态。脑钠肽升高通常意味着心脏负担过重,可能出现了心力衰竭。

值得注意的是,围产期心肌病需要排除其他已知原因的心脏病,比如孕前就有的先天性心脏病、风湿性心脏病等,才能最终确诊。

三、给心脏“减负充电”,兼顾母婴安全

治疗围产期心肌病的核心是“减轻心脏负担,恢复心功能”,如果还未分娩,同时要兼顾肚子里的宝宝。医生会根据病情轻重制定个性化方案:

药物治疗:常用采用利尿剂帮助排出体内多余水分,缓解水肿和胸闷;用洋地黄类药物增强心脏收缩力;用血管扩张剂减轻心脏负荷。这些药物在医生指导下使用,对胎儿的影响较小。如果出现心律失常,还会使用抗心律失常药物。

生活调整:患病后要严格限制体力活动,避免劳累,但也不是完全卧床不动,可以适当散步。饮食上要低盐(每天盐摄入量不超过 5 克),少喝水,避免加重水肿。保持情绪稳定也很重要,焦虑、紧张会让心脏负担更重。

分娩时机和方式:如果孕期发病,医生会根据孕周、心功能状态决定分娩时机。心功能较好的妈妈可以尝试自然分娩,但过程中需要严密监测;心功能较差时,可能需要提前剖宫产终止妊娠,避免心脏负荷进一步加重。产后仍需继续治疗,定期复查心脏功能。

四、哪些妈妈更容易被“盯上”

虽然围产期心肌病的病因还不完全明确,但临床发现以下人群风险更高:

年龄超过30岁的孕妇,尤其是35岁以上的高龄产妇;

怀双胞胎或多胞胎的妈妈,子宫过大导致心脏负担更重;

有高血压、孕期糖尿病、子痫前期的孕妇;

孕期营养不良,特别是缺乏维生素B族的妈妈;

有不良生活习惯,比如吸烟、酗酒的女性;

有家族心脏病史的人群。

五、康复路上的“注意事项”

大多数妈妈经过规范治疗后,心脏功能能在半年到一年内逐渐恢复,但也有少数人会留下长期心功能不全的问题。产后康复要注意:严格按照医生要求服药,不要擅自停药或减药;定期复查心脏超声和心电图,监测心脏恢复情况;避免再次怀孕,至少在医生评估心脏功能完全正常后,再考虑生育二胎,否则复发风险极高;保持健康的生活方式,戒烟戒酒,均衡饮食,适度运动(根据身体状况循序渐进)。

孕育新生命是一段充满喜悦的旅程,但也伴随着各种挑战。围产期心肌病虽然可怕,但只要早发现、早治疗,绝大多数妈妈都能顺利度过难关,拥抱健康的宝宝。如果孕期或产后出现异常症状,记得及时就医,这不是娇气,而是对自己和宝宝负责的表现。愿每一位妈妈都能平安度过特殊时期,享受为人母的幸福。